CHALLHUAHUACHO

¿PERVIVIRÁ LA TRADICION?

El distrito de Challhuahuacho (creado por ley Nro. 26391 del 18 de noviembre de 1994) pertenece a la provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac. La zona minera está ubicada sólo a dos kilómetros de la ciudad distrital, tiene una población de 7,320 habitantes. Naturalmente que la influencia económica de la empresa explotadora del mineral, ha influido notablente en las transformaciones socio ecómicas del poblado. Hoy, muchas privilegiadas familias poseen una camioneta 4 x 4, y ha transformando sustancialmente sus modos de vida idiosincráticos y sus hábitos comerciales tradicionales y sociales rotundamente. No podemos negar estas acciones, como la construcción de centros escolares, la creación de una sede de la universidad con una facultad de ingeniería de minas, o la construcción en concreto de edificios, hoteles, restaurantes que han desnaturalizado al antiguo pueblo andino de Challhuachco.

El distrito de Challhuahuacho (creado por ley Nro. 26391 del 18 de noviembre de 1994) pertenece a la provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac. La zona minera está ubicada sólo a dos kilómetros de la ciudad distrital, tiene una población de 7,320 habitantes. Naturalmente que la influencia económica de la empresa explotadora del mineral, ha influido notablente en las transformaciones socio ecómicas del poblado. Hoy, muchas privilegiadas familias poseen una camioneta 4 x 4, y ha transformando sustancialmente sus modos de vida idiosincráticos y sus hábitos comerciales tradicionales y sociales rotundamente. No podemos negar estas acciones, como la construcción de centros escolares, la creación de una sede de la universidad con una facultad de ingeniería de minas, o la construcción en concreto de edificios, hoteles, restaurantes que han desnaturalizado al antiguo pueblo andino de Challhuachco.

CHALLHUAHUACHO DE AYER

Este texto y fotos que mostramos de Challhuahuacho, fueron tomados antes que la empresa minera se ubicara en esta zona, por eso es que nuestra descripción es de los -“viejos tiempos”- en el que los challhuahuachenos acostumbraban reunirse en el mercado tradicional, efectuaban el trueque, y llegaban a las ferias dominicales en sus acémilas vestidos a la usanza de las fiestas tradicionales. De ahí ha surgido nuestro punto de vista. No podemos hacer nada frente a la agresión que sufren estos pueblos andinos, dizque por “el desarrollo y avance del país”, como indican las notas oficialistas que se leen y difunden; por ejemplo: “Los distritos de Haquira y Chalhuahuacho, de Cotabambas, Apurímac, arrancaron su rumbo al progreso gracias a su propio esfuerzo y a los beneficios que reciben del proyecto cuprífero…”

Sin embargo en las comunidades apartadas aún, estos hombres de las alturas se enfrentan todos los días al reto del frío, domando cada madrugada la tierra, tejiendo con habilidad artística los hilos de lana que se convertirán en sus atuendos cuotidianos, como la confeción de sus yana-huaras, que significa, yana = negro, huara = pantalones. Los indumentos de los hombres y las mujeres, chalecos y sacos de color negro, con adornos de colores rojo, blanco, negro, amarillo, azul y verdes, además exhornada de botones y monedas distribuidas en sus ropas. La camisa blanca que ellos confeccionan es de lana de alpaca y oveja; la faja que utilizan las mujeres y los hombres tiene una bella decoración de formas geométricas que representan a sus animales, algunos símbolos del sol, sus chacras. Los sombreros usualmente hechos de lana de oveja, tienen cintillos y borlas de colores que se sueltan por la espalda, nada les ha hecho perder su tradición. Nos hablan así: “Mi nombre es Gladis Roca Escalante, para este chumpi, utilizo lana y rueca; luego empezamos a entorcelar el hilo, estiramos el hilo para trazar las formas geométricas y dibujos en la faja. Hacemos serpientes y otras figuras que siempre se han hecho, en nuestra comunidad. Las demás prendas, como las mantas, las camisas y las polleras, tienen también un estilo propio por comunidad. Estoy en la escuela y estudio en el colegio José María Arguedas, al terminar quiero ser profesora.”

Después otra muchacha, nos ofrece un cuento sobre la huallata y el zorro: “El zorro astuto, le pregunta a la huallata ¿por qué tienes una cría tan coloradita? La huallata le responde - La he puesto en la huatia (carbón de leña ardiendo) a mi hijita, entonces el zorro le pide a la huallata que ponga a su hijito también a la huatia, para que se vea coloradito”.

La pequeña montaña ubicada al oeste del pueblo, es el cerro de Marcapuchún ubicado al oeste del distrito del Challhuahuacho, llena de piedras desparramadas desde hace siglos, que por milagro de las evoluciones geológicas, surgieron callejuelas y andenes desordenados y dentro de esa selva de pedrones, hay pisadas grabadas en bajo relieve de huellas de llamas en algunos escalones de las piedras. En la cumbre se aprecian construcciones de chullpas de formas redondeadas, tumbas de los antiguos habitantes de este pueblo, tumbas de los gentiles, dicen los lugareños, están allí abandonados, “viviendo”, pero preservados por el miedo que le tienen a los gentiles, pues es morada de los hombres que dejaron esta santa tierra. Quién sabe quiénes fueron, enterrados ahí, cuentan que han hallado momias acompañadas de restos humanos y algunas piezas de cerámica, como antes enterraban a sus muertos, por lo tanto deducimos que quizás, pertenecieron a los incas conquistadores que se extendían hasta la zona de los Chumpiwillcas. M.Gibaja

VENTANA DE LAS ARTES

LITERATOUR EN PLAZAS DE CUSCO

En espacios prefijados del Centro Histórico de Cusco, un grupo de actores se dedican a difundir la obra y la biografía de los literatos cusqueños, lo hacen en diversas fechas programadas. Hemos visto juntarse espontáneamente a jóvenes estudiantes, especialmente, para seguir al animador que empieza en un ángulo de la plaza a contar la biografía u obras sintetizadas de algún literato cusqueño, puede ser de Luis Nieto, Narciso Aréstegui, Clorinda Matto de Turner o Gustavo Pérez Ocampo, que con lujo de detalles y buen lenguaje van comunicando todo este bagaje de los datos biográficos a los jovencitos que anotan en sus libretas lo entendido. Luego en el lugar elegido, con pequeñas sugerencias escenográficas, aparecen las actrices que representan algún capítulo de la vida de Clorinda Matto o teatralizan algún párrafo seleccionado de una obra literaria de los citados autores. Nos parece, al fin, una buena acción propiciada por la Dirección Desconcentrada de Cultura, que invierte por lo menos en transmitir al público la obra y vida de nuestros literatos cusqueños en los programas que han denominado como Literatour o ruta literaria por la ciudad de Cusco, por ejemplo este próximo 21 y 22 de agosto se presentarán nuevamente en algún lugar de lo señalado en el programa.

EXPOSICIONES

ACUARELAS

EN LA GALERÍA DEL BANCO DE LA NACIÓN

.jpg) “Más del realismo mágico” muestra de acuarelas personales del acuarelista Andoni Altamirano Naveros, que expone en las paredes de la Galería Museo del Banco de la Nación ubicada en la avenida El Sol. Aunque el título no abarca precisamente la temática de la muestra, porque Andoni ha retratado una serie de personajes andinos más bien dentro del realismo verista, ingresando en los detalles con una técnica de la acuarela seca, es decir, capas sobrepuestas hasta donde la transparencia le permita. La serie de figuras se sostienen en un buen dibujo, casi fotográfico, interpretando la acción de cada personaje o algunos grupos bien tratados. Algunas mantienen un contraste intenso y otras gozan de contrastes sólo del color transparente. Un buen comienzo para graduarse e ingresar en el compromiso de caminar por lenguajes de responsabilidad con lo andino y contemporáneo del arte visual, o como lo indica su presentador: “Un esfuerzo del artista que orienta esa mirada tradicional, bajo un ojo contemporáneo de la representación del otro, cargado de luz y color…”

“Más del realismo mágico” muestra de acuarelas personales del acuarelista Andoni Altamirano Naveros, que expone en las paredes de la Galería Museo del Banco de la Nación ubicada en la avenida El Sol. Aunque el título no abarca precisamente la temática de la muestra, porque Andoni ha retratado una serie de personajes andinos más bien dentro del realismo verista, ingresando en los detalles con una técnica de la acuarela seca, es decir, capas sobrepuestas hasta donde la transparencia le permita. La serie de figuras se sostienen en un buen dibujo, casi fotográfico, interpretando la acción de cada personaje o algunos grupos bien tratados. Algunas mantienen un contraste intenso y otras gozan de contrastes sólo del color transparente. Un buen comienzo para graduarse e ingresar en el compromiso de caminar por lenguajes de responsabilidad con lo andino y contemporáneo del arte visual, o como lo indica su presentador: “Un esfuerzo del artista que orienta esa mirada tradicional, bajo un ojo contemporáneo de la representación del otro, cargado de luz y color…”

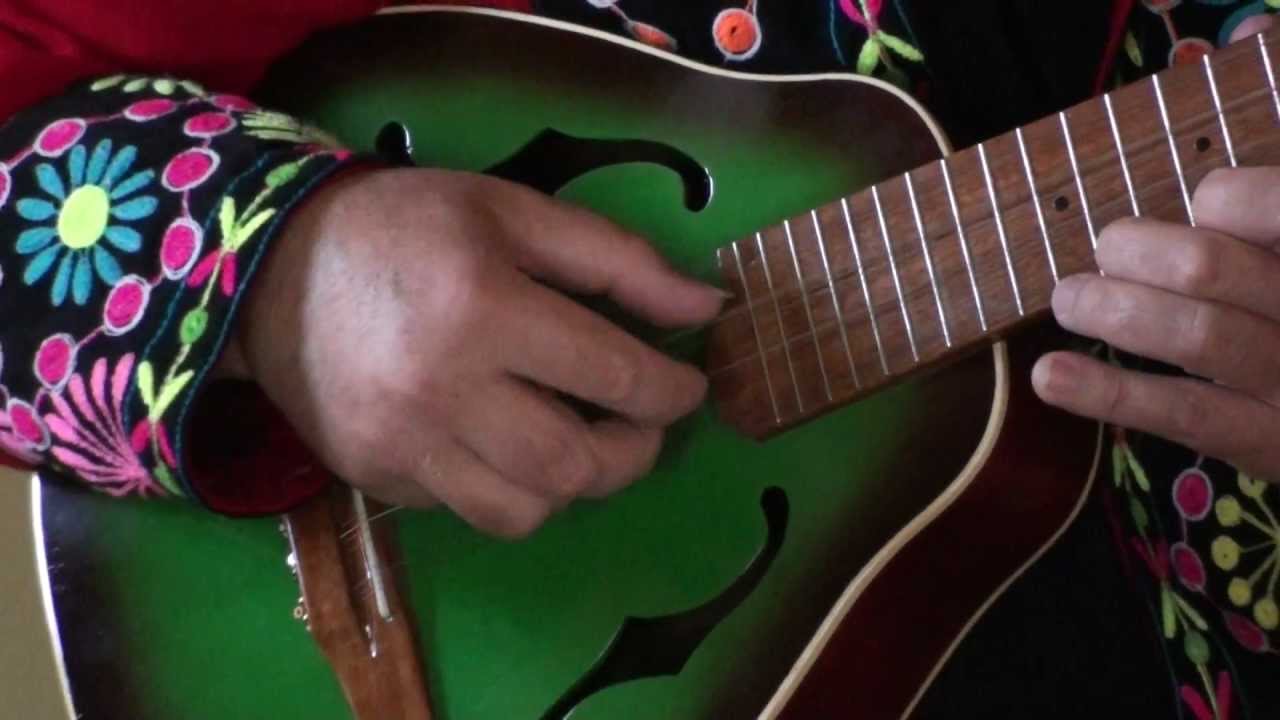

FESTIVAL DE LA BANDURRIA

En San Pedro, San Pablo y Tinta del distrito de Sicuani provincia de Canchis, se anuncia la realización del Festival de la Bandurria, que se llevará a cabo el jueves 30 de Julio en el local del Coliseo Cerrado Mateo Pumaccahua de Sicuani, un evento musical que mostrará la bondades de este intrumento, que también como muchos otros de cuerda han venido de ultramar, pero se han adaptado a las tradiciones y el lenguaje de la música andina. Sin embargo conozcamos algo de la historia de este instrumento.

En San Pedro, San Pablo y Tinta del distrito de Sicuani provincia de Canchis, se anuncia la realización del Festival de la Bandurria, que se llevará a cabo el jueves 30 de Julio en el local del Coliseo Cerrado Mateo Pumaccahua de Sicuani, un evento musical que mostrará la bondades de este intrumento, que también como muchos otros de cuerda han venido de ultramar, pero se han adaptado a las tradiciones y el lenguaje de la música andina. Sin embargo conozcamos algo de la historia de este instrumento.

“La bandurria es un instrumento de cuerda pulsada y pertenece a la familia del laúd español, no del laúd del Norte de Europa. En esta familia aparecen cinco instrumentos (bandurria soprano, bandurria contraalto, bandurria tenor, bandurria bajo y bandurria contrabajo). A la bandurria tenor también se le llama laúd, pero realmente es un nombre popular. Se le llamaba nuevo laúd a principios del siglo XX porque sus formas y sonido querían recordar a aquel instrumento del Barroco, pero realmente no pertenecen a la misma familia de instrumentos. La bandurria tenor tiene una forma muy similar al laúd, pero con el mástil más corto y el cuerpo más redondeado, aunque el fondo del instrumento, como en la guitarra, es plano, al igual que el del laúd y a diferencia del laúd barroco, con el que no tiene parentesco, que está abombado.

Durante la colonización de América se difundió la bandurria por el Caribe hasta el Perú; en este viaje fue objeto de muchas variantes, como el laúd cubano o la bandola, o como se adaptó en Sicuani.

La bandurria tenía al principio tres cuerdas, que pasaron a ser cinco dobles en el siglo XVIII. A estas diez cuerdas, a mediados de siglo, se le añadió una nueva cuerda doble, la más grave.”

Durante el siglo XIX la bandurria varió su forma, dando origen a la bandurria actual, la que hoy por hoy conocemos.

Comentarios

Publicar un comentario

Noss leen y comentan, gracias: